実は、プロジェクト・コード「DEOS」の命名のキッカケになった装置があります。(コード名DEOS命名の背景はこちら)

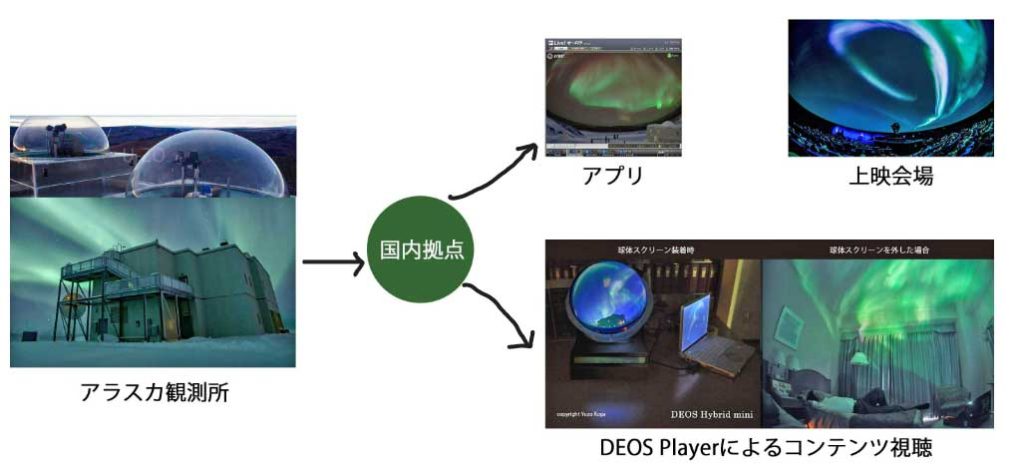

その装置はDEOS Player(またはDEOS Hybrid mini)という名で、開発した2008年当時、Live!オーロラの”コンテンツ上映装置”として生まれました。一方で実現する技術がデジタル地球儀と近い内容だったため、GoogleEarthのようなアプリケーションを表示することで、”付加価値としてのデジタル地球儀”でもありました。

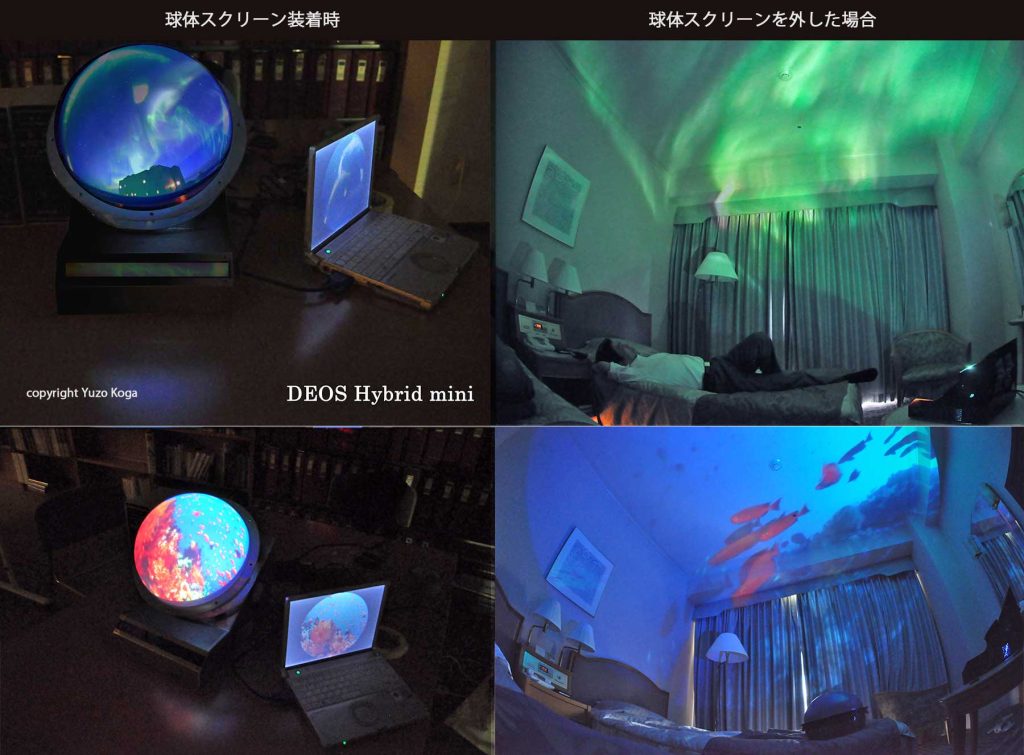

2008年版の初号機DEOSのしくみ

- 簡単に取り外し可能な、背面スクリーン用に特殊塗装したアクリル半球

- 展示物向けにファームウエアを書き換えた小型のLEDプロジェクター

- 魚眼レンズを小型筐体に収められるよう光軸設計したレンズ機構

- プロジェクターからの熱を逃がす排熱機構

- デバイスとしてのデザインを施し、可能な限り小型設計した筐体

- Live!オーロラのドーム用映像(生中継・録画)のスクリーン上映

- スクリーンを外して、同映像を室内壁面等へ全天上映

- GoogleEarth等のデジタル地球儀コンテンツや、ドーム用コンテンツの上映

10年以上前につくった装置を、「今」に合わせて魔改造リノベーション

令和になり、DEOS Playerは倉庫で静かに眠っていましたが、山梨のログハウス修復を誘ってくれた友人から「古賀ちゃん、あの球体装置どうなってるの?ここに置かない?」と、何気なく問われてからリノベーション計画が始まりました。

時代はIoTやAIといった次世代技術が全盛期に入り、家電やモバイル機器が遠隔で制御出来るなど、Live!オーロラで16年以上取り組んできた技術が一般に広がっています。DEOS Playerのようなレガシー装置は益々埃と共に永遠に眠ることになると思っていましたが、ふと考え直すキッカケになったのが、先の友人の一言でした。そうか、リノベーションすれば、今を生きられるモノに生まれ変われるかもしれない。

山梨のログハウス修復(リノベーション)と、IoTテストの畑

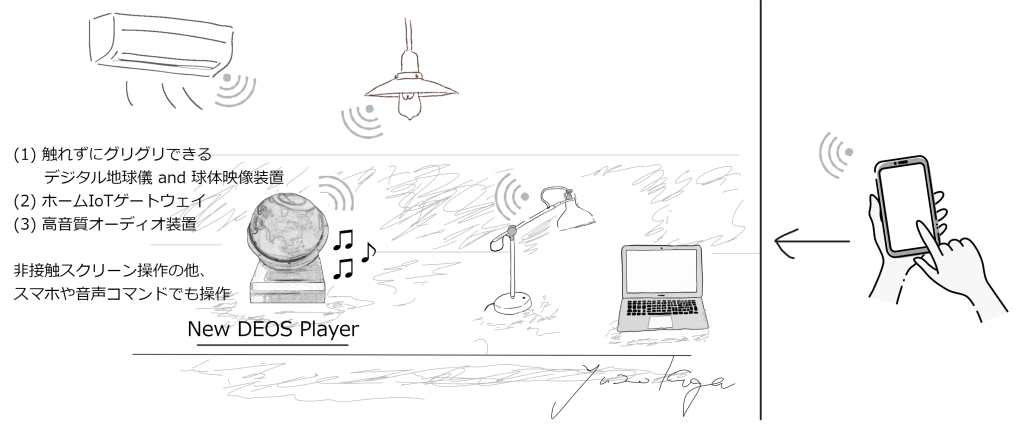

リノベーションのコンセプトは、「身近で、楽しむことも出来るホームIoTのgATEWAY装置」

DEOS Playerのリノベーションでは「デジタル地球儀」は役割の一つと考えました。筐体の大きさが上下左右それぞれ30-40cmと決して小さくないサイズで、デジタル装置なのに”地球儀”の役割しかない事で「かさばって邪魔な装置」に成り下がることは避けたい。

また、リノベーションでは小型のコンピュータの内蔵を前提にしたため、それほど普及してはいないホームIoTの機能もひとまとめにしてしまえ!という思考の流れで、「身近で、楽しむこともできるホームIoTのGateway装置」としてリノベーションすることにしました。

その思考の元には、ホームIoTの装置が家電や役割毎に異なるメーカー製品を導入するケースが比較的多く、その結果、IoT操作で使うスマホアプリも複数になり、煩雑な操作が面倒で結局使わない。そんな本末転倒なシーンを散見していた、ということもあります。

ラズパイ4をコアに、音声コマンドで操作。音響装置としてのクオリティと、「触らずにグリグリできるデジタル地球儀」

もう、機能盛々です笑。新DEOS Playerは、部屋にインテリアとして設置したい。地球儀として子供たちに触ってほしい。美しい音楽を奏でてほしい。ホームIoT装置のGatewayとして働いてほしい。つまり、「飾られ、遊べて、使えて、働く」装置が新DEOS Playerのコンセプトです。他の例えでは、「美しい音を奏でるインテリアにもなる、映像投影ロボット」とも言えます。

新型DEOSのリノベーションで「触らずにグリグリできるデジタル地球儀」以外の魔改造ロボット化は、それだけで結構なボリュームの作業でしたので、別記事でまとめます。ちなみに盛々機能リノベーションの中で、「高音質オーディオ装置」への魔改造が相当闇深い、いや、ドツボにハマりました(笑)。